大切なのは、常にニュートラルな状態で社会と向き合うこと。共に動く力を磨くこと。そうすれば、世界は必ず広がっていく

芦原太郎建築事務所

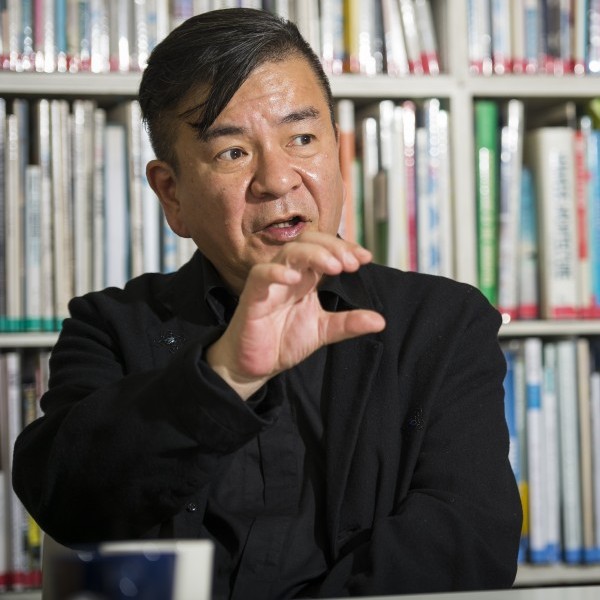

「これが私の作品、カラーだという固執はまったくないんですよ」。建築家・芦原太郎の仕事はボーダーレスだ。個人住宅に始まり、建築による事業開発、クリエイティブ性の高い建築物、そしてまちづくりと、常に“自分の新しいカテゴリー”を拓いてきた。領域、かたちにはとらわれない。大切にしてきたのは、仕事のプロセスや、かかわる人たちとのコラボレーションを楽しむということ。視線の先にあるのは、人々の暮らしであり、社会である。芦原が考える建築家像は「人々や社会との関係を創造的に調停する者」で、その信条は一貫している。日本建築家協会(以下JIA)会長職に就任してからも、業界を通観する立場から「建築家と社会の距離を縮める」ことに力を尽くす。キャパシティの大きさは、そのまま芦原の人生の豊かさを物語っている。

「熱中できるもの」を探し続けた少年時代。大学で設計に目覚める

日本を代表する建築家・芦原義信氏は、息子に「建築の道に進みなさい」とは一度も言わなかったそうだ。快活で好奇心旺盛な芦原は、「いろんなことに夢中になっては飽きる」子供だったが、そのぶん自由に伸び伸びと育った。その芦原が、本気で建築に熱中し始めたのは大学生になってからである。

「将来、何になりたいか」というお題に、幼稚園児だった僕が描いた絵は、飛行機に乗っかっている自分の姿。当然、先生は「パイロットね」と解釈するわけですが、「違う。僕は世界を飛び回って活躍したいんだ」と抗弁したらしい(笑)。今にして思うと、明治生まれながらパリで活動していた画家の藤田嗣治が血縁にあったり、父も、戦後初のフルブライト留学生としてアメリカに渡ったりと、幼いながら海外の様子を見聞きしていたことで、憧れを抱くようになっていたのでしょう。

成績表には、決まって「底抜けに明るいが、落ち着きに欠ける」と書かれるような子供でね。自転車磨きや切手収集に凝ったり、がらくたを集めてはモノを組み立ててみたり、あとはプラモデル、探検とか、いつも何かに夢中になっていました。でも、すぐに飽きちゃう。自分の好きなことを探し続けていたのかもしれません。

建築現場を初めて見たのは、小学校高学年の頃。東京オリンピックの会場に使われた駒沢公園体育館の設計に携わっていた父が連れて行ってくれたのです。現場であれこれ指示を出している父の姿が、ちょっと誇らしかったのを覚えています。その後、オリンピックが開催され、確かレスリングだったか、優勝して国旗掲揚となった際、日の丸がパタパタはためくのを一緒に見ていたら、父が「俺が考えたんだぞ」と言う。空調の吹き出し口を工夫したようで。「おお、スゲー」ですよ(笑)。建築家という職業があり、つくられた建築物が人々の大事なところで使われている。すごいとは感じながら、でもこの時はまだ、建築家と自分の将来が重なってはいませんでした。

- 「好きなこと探し」は続いていたが

「好きなこと探し」は続いていたが、中学の卒業文集には「自分が熱中できる仕事で社会貢献をしたい」と記したというから、芦原には大人びた側面もあった。学業にも長けており、通った高校は進学校である東京都立戸山高等学校。いずれの東大受験に向けた路線ではあったが……。

受験校ですから、当然うんと勉強しなきゃならない。「将来何をやるんだ」という自問なきまま、数学だの物理だのを一生懸命勉強する日々で。大学受験を控えた時期になっても、まだ見えない。でも、東大であれば最初から建築に絞る必要もないし、ひとまず理Iを狙うつもりで準備をしていたら、その年、学園紛争で東大入試がなくなったのです。偏差値も十分じゃなかったし、これで1年待ってもさらに競争は激しくなるだろうから、「さてどうしたものか」と考えあぐねていました。

そこで初めて、父が「建築も選択肢の一つになるなら、東京藝術大学という道もあるぞ」と。まったく知らない世界でしたが、調べてみると興味が出てきた。とはいえ、当時の倍率は40倍。やったことのない実技の勉強から始めなければなりませんでした。石膏デッサン、建物の写生……藤田嗣治の血が流れているはずなのに、僕は下手くそで(笑)。でも、面白い。それまで学科の勉強に追われていたのが、絵を描いていればいいんだから“遊び感覚”になって、一気に楽しい受験勉強になった。結果、学科がよかったのか、ラッキーなことに藝大に合格したんです。

この段階で、建築の道に進むことが決まったわけです。藝大にはお堅い授業はほとんどなく、設計だけに集中していればいい環境だったので、僕は楽しくてしょうがない。すっかりハマって、夜も寝ないで設計に没頭するようになりました。相変わらず絵は下手でしたが、先生は「表現より中身が大事だ」と言い、そして「君はなかなか面白いことを考えているじゃないか」とも。やっと、飽きずに熱中できるものが見つかったのです。

- 海外放浪によって明確になった設計志向。そして、修業時代へ

海外放浪によって明確になった設計志向。そして、修業時代へ

芦原が藝大で学んだ最大のこと。それは、当時教鞭を執っていた吉村順三氏の教えである。「住宅は家族の生活の場。建築家が引く一本の線が生活を左右する。設計というのはそれほどに責任が重い」。かたちは結果。人々の暮らしをいかに素敵なものにするかが建築の基本だと、芦原は最初に“刷り込まれた”。それは、後の海外放浪を経て、しっかり身体化されていく。

大学3年の時、父に誘われて、ギリシャのエーゲ海で開かれたデロス会議に同行したんですよ。建築家はもちろん、第一線で活躍する社会学者や歴史学者、環境デザイナーなどが出席する世界規模の環境会議なんですけど、初めて目にする国際的な場は刺激に満ちていました。風光明媚な地において、いろんな国の人たちと触れ合う楽しみ。すっかり魅了されたのです。

これをきっかけに、翌年から一人、ヨーロッパに1年間放浪の旅に出ました。北欧から入って、アールトやコルビュジエら巨匠の近代建築や歴史的な建築物を見て回り、だんだん南下していく。イタリア・トスカーナ辺りの中世のまちがカッコよくてね、さらに南下すると、アルベロベッロやマテーラなどの個性的な集落があちこちにあるどうってことのない古い集落だけど、とにかく素敵なんですよ。まち全体が生き生きとしていて、人々は、僕のような外部者もやさしく迎え入れてくれる。まるで自分がまちの一員になったような感覚になり、気持ちがわくわくしたものです。

様々なまちの生活、文化、歴史を自分の目で見て回って、わかったことがあります。僕はどうも、勉強してきた歴史的な建築や有名建築より、まち、つまり人々の住まい方のほうに感応すると。大学の吉村先生に教わった「建築というのは生活が基本だよ」の意味を、ある種本能的に感じ取ったのです。その後、僕は東大の大学院に進み、建築をつくる社会の生産システムを学びましたが、ホワイト&グレーのような先端の潮流に乗る建築スタイルよりも、生活をどう豊かにするか、いわば“中身”を考える設計志向に変わりはありませんでした。

- 修士過程修了後、芦原は父親の事務所「芦原建築設計研究所」にて

修士過程修了後、芦原は父親の事務所「芦原建築設計研究所」にて、建築家人生をスタートさせる。当時、50人ほどの規模だったから、アトリエ事務所のように「毎日顔を突き合わせて仕事する」のではなく、父親とは“社長と新入社員”のような一定距離のある関係。いい意味での放任下で、芦原は8年間、ここで修業を積む。

わりと早い時期に4階建社宅の現場監理に入ったんですけど、こっちは新人で緊張しているのにもかかわらず、現場にいるゼネコンの社員からは「先生、これどうしましょう」と、何かと指示を仰がれるわけでしょ。よくわからないから、一つひとつ持ち帰っては上司に答えを求め、それを現場に戻すという、ただの伝書鳩みたいな情けない感じだった。ある時、「網戸のネットの色をこの場で決めてください」という話になったのですが、さぁ決められない。全体の状況やクライアントの意向もわからないから、自分の考えを言えない。結局「戻って相談します」と、冴えないありさまで。けっこうな挫折感でしたねぇ。まぁ、仕事の全体像を把握できない新入社員って、大方そういうものでしょうけど。

真逆の体験をしたのが、1985年のつくば科学万博。オーストラリア館の内装展示設計に携わり、同国政府の建築家と共に大きな規模で仕事をしたんですね。完成を目前に控えた式典でのこと。豪州政府の責任者も来日し、関係者100人を超えるパーティだったのに通訳がいない。「お前できるんだから」と、僕がやらされる羽目になったのですが、豪州政府側の挨拶を聞いていると、実はえらくピントのずれた話をしている。これはダメだと思った僕は、「日本の皆さんには大変立派なものをつくっていただいて」と、勝手に通訳しちゃった(笑)。結果は皆大喜びで、式典も大成功でした。

網戸の一件とは逆で、場が読めたということです。勝手な通訳ではあったけれど、その場において大切なことは何かを考え、自分で判断をした。様々な経験を積んできたからこそできたことですが、初めて「やれたな」という確かな手応えを得たのです。

35歳で独立。様々な領域で仕事の幅を広げていく

85年、芦原は独立して自分の建築事務所を構えた。「学ぶべきことは学び、『やれたな』と思ったら“お勤め”したくなくなっちゃった」。とはいえ、仕事やクライアントにあてがあったわけではない。「向こう見ずなのか前向きなのか」と、芦原は笑いながら当時を振り返る。

独立してすぐ、勤務時代にやらせてもらった住宅の施主が、「今度は娘の家を」と依頼してくださった。田園調布のでかい家です。この1軒だけで事務所の運営を賄え、ラッキーでしたね。しかも当時は1人事務所だったから、やることをやれば日中からでも遊びに行けちゃう。自由謳歌ですよ(笑)。

1985年に独立。事業拡張に合わせ、ワークスペースを進化させてきた。2000年、庭付きの元モデルルームを自らリノベーションしたオフィスでの打ち合わせ風景

この住宅からご縁が広がっていきました。「あなたがつくる家は絵がとても映える」と、今度は日動画廊の社長宅を頼まれ、それから笠間日動美術館の仕事へとつながったり。また、前述した勝手な通訳が効いたのか、オーストラリア大使館が建て替えされる際、日本側のコンサルタント・アーキテクトに任命されたりもしました。駆け出しの小さな事務所だったのに、ありがたい話です。「その人のために最高のものを」と一生懸命やっていると、人は認めてチャンスをくださるものです。

いわゆるアトリエ派の若い建築家の多くは、住宅であればデザイン的に頑張って、実績を重ねて名を挙げたがるものですが、僕はそこに執着がないし、ワーッと広がっていった感じです。ある時は奥様相手、ある時は政府相手。さらに、大手不動産会社と一緒に再開発事業に取り組む場合は、どう成功させるかと、ビジネスパーソンと膝を交える。僕は常に相手の立場に立ち、そ

れぞれの場に応じて仕事をしてきました。当たり前のことだと思うんだけど、傍目には「あいつは住宅作家なのか、コマーシャル・アーキテクトなのか、はたまた……」。きっと支離滅裂に映っていたでしょうね(笑)。でも僕には、新しく出合った世界や人々と一緒に何かをつくり上げていくプロセスが、たまらなく楽しいんですよ。

次第に公共建築も手がけるようになり、90年代半ば、芦原は初めてワークショップ型の設計手法を取り入れる。それが、宮城県白石市の「白石第二小学校」だ。今でこそ市民参加方式はメジャーだが、当時は概念も手法もまだ確立されておらず、芦原は、この建物によって先鞭をつけたのである。

学生時代からの友人である東京理科大の川向正人先生から、「白石市でまちの研究をするからやらないか」と声をかけられたのがきっかけです。1年間ほど調査研究し、白石市の市長と共にまちの将来について議論を重ねました。この時、市長から求められたのは、概念的なまちづくりビジョンではなく、「具体的にどうしたらまちがよくなるか」の提案。そのなかで仕かけたのが「白石デザインフォーラム」という市民参加型のまちづくりです。行政や市民、僕らのような専門家が自由に意見を交わせるボトムアップの場ですね。

最初に生まれた公共建築が白石第二小学校で、北山恒さんとのコラボで設計にあたりました。この時、初めてワークショップを取り入れたのです。僕も北山さんも、学生時代にローレンス・ハルプリンのワークショップ手法を勉強していたので、「これをやってみるか」と。そんな方法はまだ知られていなかったけれど、信頼して任せてくれた市長も腹が据わっていました。

先生や父兄、生徒たち1400人ほどが集まり、ワイワイ言いながら理想や夢を語り合っていく。結果、僕ら建築家が出した答えは、文部省や教育委員会が制度として決めた空間ではなく、先生や生徒が自由に使える空間。まったく塀のない平屋建ての校舎や、間仕切りを開閉できる教室を用意することでチームティーチングを提案したりなど、ハード、ソフト両面において新しい学校づくりに関与することができた。

当時、市民参加型の建物って前例がなかったから、NHKや建築雑誌にも大きく取り上げられ、白石市は大盛り上がりです。そこから刈田綜合病院やリサイクルプラザのプロジェクトなどへと仕事がつながっていったのです。

市民と対話しながら公共建築をつくると、そこには参加意識が生まれます。自分たちのまちが少しずつ動き、よくなっていく――希望が湧き、意識も盛り上がる。いわば漢方治療のようなまちづくりです。田舎のまちでは、再開発を一気にやることはできないでしょ。一つずつ積み重ねていくことで血の巡りをよくしていくといった感じでしょうか。結果的には、白石市の市長が3期で替わったことで、動きが止まってしまったのは残念なのですが、こういった仕事を早くに経験できたことは、間違いなく大きな財産になっています。

- 「社会と向き合う」をスローガンに、公益活動にも尽力

「社会と向き合う」をスローガンに、公益活動にも尽力

芦原がJIAの会長職に就いたのは2010年だが、会員として公益活動に携わるようになったのは40歳からだ。当初は、UIA(国際建築家連合)大会を日本に誘致することがミッションで、そのロビー活動に勤しんでいた。

JIAの会員になってすぐ、「UIA大会を日本で開催することは、君のお父さん時代からの悲願なんだ」と強引に引き込まれまして(笑)。国際会議に出席しては、日本をプロモーションし続けてきました。あの「お・も・て・な・し」の世界ですよ。よくわからないまま一生懸命臨み、誘致に成功したのが3度目の挑戦。それが、11年9月に開催されたUIA東京大会です。

開催の前年に会長になり、今度は、世界140カ国から1万人を受け入れるための準備に追われ、しかも東日本大震災が起きてしまったから、開催にこぎつけるまで本当に大変でした。でも、外交官のような経験をさせてもらい、世界それぞれの地域で頑張っている建築家たちとネットワークを構築できたのは、これもまた大切な財産です。

その後、JIAの組織再編や財政再建、新しいマーケット開拓など、「改革が必要だ」と言ってきた手前、3期目に入ってもまだ会長を続けているというわけです。今、本業とは半々くらいの比率でしょうか……JIAの仕事は無給だし、大変なんですけどね(笑)。

- かつて、中学の卒業文集に記した「社会貢献をしたい」は、巡って実現した格好だ

かつて、中学の卒業文集に記した「社会貢献をしたい」は、巡って実現した格好だ。業界の未来を見据え、建築基本法や国際基準の建築家資格の制定などに向けて、芦原は多面的な改革に全力を尽くしている。根っこにあるのは、会長就任以来掲げてきたスローガン「社会と向き合う」である。

我々はもっと一般市民や国際社会と向き合い、今、何が求められているのかを理解し、変革していかなければなりません。それを推進するために、業界内部改革や法制度を含めた提言をしているわけです。建築基準法や建築士法でいえば、僕が生まれた50年にできた法律で、現代に照らし合わせれば形骸化している部分もあります。成熟社会においては、建築は安心・安全なものであることに加え、地域やまちの社会文化的な共有財産だという位置づけが重要になってくるし、その前提に立てば、国、自治体、市民、建築家それぞれにつくる責任が生まれ、建築はもっと豊かなものになるはずです。活動を続けてきたなか、時に困難な場面もありましたが、これらに関しては他団体とも足並みが揃い、ようやく機が熟しつつあるところです。

一方、マーケット的には、40兆円あった建設投資が80兆円を切ったという日本の現状からして、「建築家が食えなくなる」といった空気が流れているのが課題で、我々は新たなフィールドをつくっていかなければならない。僕はね、建築家ってすごく重要な職能で、社会のあらゆる場面で活躍できると思っているんです。例えばまちづくり。新規投資ではなくても、建築物の維持管理、あるいは運営といったソフト面において、建築家は全体性を捉えることができるのだから、非常にうまくマネジメントする能力が備わっている。

海外市場にも、もっと出ていくべきです。世界で活躍できるのは、一握りのスーパースターのような建築家だけだと思っている人が多いけれど、日本の有能なプロたちを待ち望む国はたくさんあるのだから、堂々と出ていってほしい。大切なのは、置かれた環境を否定せず、常にニュートラルな状態で市場を“読む”ということ。社会に対して具体的にコンタクトし、共に動く力を磨くということ。そうすれば、僕自身がそうであったように、世界は必ず広がっていくものです。

- 芦原 太郎

Taro Ashihara 1950年10月13日 東京都渋谷区生まれ 1974年3月 東京藝術大学美術学部建築科卒業 1976年3月 東京大学大学院建築学修士課程修了 1977年4月 芦原建築設計研究所入所 1985年4月 芦原太郎建築事務所設立 2001年4月 芦原建築設計研究所代表を兼務 2010年4月 日本建築家協会会長就任(現在3期目) 日本建築家協会正会員・登録建築家

AIAアメリカ建築家協会名誉会員

ASAタイ王立建築家協会名誉会員

ASC中国建築学会名誉会員

KIRA大韓建築士会名誉会員KIA韓国建築家協会名誉会員

- 主な受賞歴

2006年 公共建築賞優秀賞日本建築家協会賞 2004年 医療福祉建築賞 2003年 グッドデザイン賞 1998年 日本建築学会作品選奨 1997年 建築業協会賞(BCS賞) 社団法人文教施設協会賞 1993年 新日本建築家協会新人賞 1974年 卒業制作作品最優秀につき東京藝術大学買い上げ