20世紀の建築のように空間をコントロールするのではなく、もっと自然につながる“生成する建築”を、僕は見つけていきたい

平田晃久建築設計事務所

ショールーム「桝屋本店」、商業施設「sarugaku」、集合住宅「alp」などの代表作が示すように、平田晃久がつくり上げる建築物はどれも有機的で、特有の豊かさを放っている。作品を貫くキーワードは「からまりしろ」。空間や建造物に、周辺の環境と「絡まる」ことができる「糊しろ」をつくる考え方で、平田が提唱する新しい建築のコンセプトだ。

「自然や生き物が有する秩序と建築がもっと近づけないか」。

一貫して追い続けているテーマだが、そこには空間を囲い取り、その中をコントロールするという世紀建築との対峙がある。平田は今、次代を担う建築家の筆頭の一人として、建築界に新風を吹き込みつつある。

「発見」への強い憧れ。科学者への道を考えていた少年時代

平田は、高校時代まで大阪・堺市にある泉北ニュータウンで過ごした。田んぼや雑木林が身近にある環境で、幼い頃、夢中になったのは虫捕り。自然や生き物に対する関心が強く、日がな一日、昆虫を追いかけていたそうだ。

住んでいた団地の部屋やベランダに水槽をいっぱい並べて、それぞれに違う昆虫を入れて飼っていたんです。けっこうなオタク(笑)。なかには気持ち悪いのもいるでしょう、よく母が許してくれたと思いますよ。虫捕りにも通じますが、「発見する」「知る」ことに憧れを持つ子供でした。

小学校に入学した頃。

いわゆる“なぜなぜ坊や”で、「トンボはどこで寝ているの?」みたいな質問をしては、周囲の大人たちを困らせていたようです。幼稚園の頃、X線を発見したレントゲンの偉人伝を読んだ時には、すごい、いいなと。だったら自分は、人間の内臓を全部見られるようなものを発見したいとか、そんなふうに考えるわけです。だから、生物学者や科学者になりたいと思っていました。

高校は、地域では進学校である大阪府立の三国丘高校に通っていたのですが、学科勉強はあまりせず、変な遊びばかりしていたんですよ。“帰宅部”の仲間同士で、短編小説を書き合ったり、紙飛行機を組み立てて飛行距離を競ったり。紙飛行機もちゃんとしたものだと、上昇気流に乗って視界から消えるまで飛び続ける。視界没というやつで、その瞬間を楽しむんです。

高校の修学旅行で。

かと思えば、クラシック系の音楽にも興味を持ち、楽器を弾くだけでなく、音楽理論の本などを読んで自分なりに探ってみたり……。興味対象は様々あったのですが、根本は、何かを研究するとか、ものをつくる世界が好きだということなんでしょうね。

- 「将来何をするのか」を考え始めた頃

「将来何をするのか」を考え始めた頃、平田の意識にあったのは、やはり生物だった。「今後さらに進むであろう、生き物が“生きている原理”の解明にかかわれたら面白そうだ」と、大学は理学部か農学部を選択しようと考えていた。科学者を志向する人間にとって存在の大きい京都大学を志望し、勉強にエンジンをかけた平田だったが、最終的には、行く道を建築にシフトする。

実際、模試などでも生物学科で受けていたんですけど、最後の最後で建築学科に変えたのです。科学というのは、ある時代に花形だったとしても、例えば原子核研究がそうであったように、善悪関係なく、結局別のかたちで利用される可能性がある。何だか、生物はそれ以上に怖いことにつながっていく気がして、迷い始めたんですね。

それとは別に、日頃から抱いていた疑問があったのです。ニュータウンに住んでいた影響が大きいと思いますが、基本、身近にある建物は四角い箱ばかり。それら建物の中に入った時の感覚と、野山のような屋外にいる時の感覚、これがあまりに違う。当然、僕には後者のほうが居心地いいわけですが、建物の中って、どうしてこんなに空気が硬いんだろうと。もともとデザインも好きでしたし、自分なら、もう少し自然に近い建物をつくれるんじゃないか。漠然とながらも、その方法を発見できる気がして、建築を選んだのです。

当時の京大は放任主義というか、1年生の時は建築概論の授業が週1回ある程度で、基本はほったらかし(笑)。僕ものんびりしたもので、落ちこぼれでしたね。特にデザインの課題では期待どおりの結果を出せず、思いは強いのになかなかうまくできなくて悶々としていました。でも、それがかえってよかった。失敗を重ねながらしつこくやっていくうちに、自分の考えやスタイルを確かめていくことができましたから。

当時、京大に来られたばかりの竹山聖さん、布野修司さんの授業は活気があったし、ほかにも独特な作品と世界観を持つ高松伸さん、建築理論の大家である田中喬さんとか、僕はタイミング的に個性的な先生方に恵まれた。すごくラッキーな環境だったと思います。「建築家と呼ばれる人たち」の世界を、彼らを通じて身近に、そしてリアルに感じ取っていくことができました。

京都大学では、川崎・竹山研に所属。

- 新たな建築思想の模索。上京し、伊東事務所で今日の礎を築く

新たな建築思想の模索。上京し、伊東事務所で今日の礎を築く

1995年、阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件が起きたこの年、平田は修士課程にあった。「建築の世界で、ノーベル賞をもらえるくらいの発見をしよう」と、友人らと議論を交える日々だったが、大きく情勢変化した世に対し「何をすればいいのか、わからなくなった」。自分の行き先も、建築の行き先も見えなかった時期である。

バブル経済が弾け、世の中が暗くなり始めた頃、まるで何かにズドンと切断されるように震災や事件が起きた。その後、建築も沈静化し、それまで目立っていたポストモダンやデコンストラクションの世界が、表舞台から姿を消すようになりました。当時、「震災では、デコンストラクションのような状態が不本意なかたちで起こってしまった」という言われ方もして。ある種のモダニズムに回帰する流れが大きくなっていました。僕自身は、もとよりポストモダンの建築は面白いと思っていなかったけれど、かといって、もう一回モダンに横滑りするのもなぁと。「もう新しいものはない」という風潮に反発を覚えながらも、どうすればいいのかわからず、とにかく先の見えない複雑な思いでいたのです。

風穴を開けてくれたのは、偶然目にした伊東豊雄さんの「せんだいメディアテーク」のコンペ当選案でした。すごく不思議な案で、造形的な建築である一方、自然環境が持つような流動性も同居している。異質が融合して生まれた“別のもの”が新鮮で、衝撃を受けた僕は、伊東さんのもとで建築を考えたいと思うようになったのです。

そして、伊東豊雄建築設計事務所にアプライするのと並行し、伊東さんが審査委員長を務めると知った日本電気硝子の空間デザインコンペに応募しました。うまくすれば事務所に入れるかも、というチャンス。人生がかかっていますからね、相当な意欲で臨んだのを覚えています。結果、金賞を取ることができ、僕はもらった賞金を元手に上京したんですよ。

- 平田は意中の伊東事務所で社会人スタートを切った

運を引き寄せるようにして、平田は意中の伊東事務所で社会人スタートを切った。京都のゆっくりした時間の流れに慣れていたから、当初は周囲のスピード感についていけず空回りもしたが、在所した8年間は、平田に数々の貴重な経験と大きな学びをもたらした。

1997年、伊東豊雄建築設計事務所に入所。東京での目まぐるしい日々が始まる。

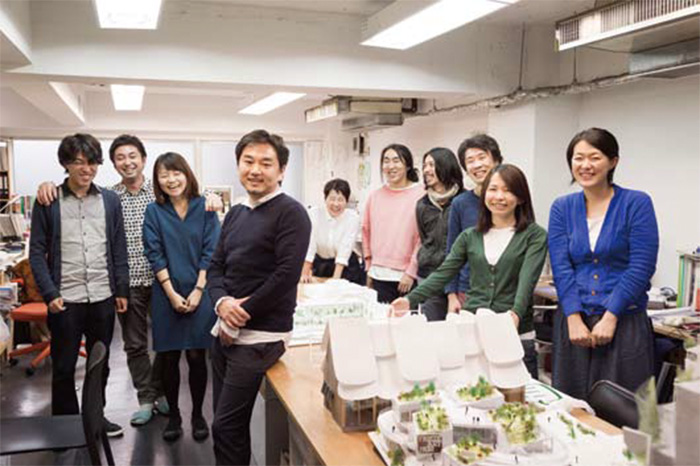

写真は『VogueJapan』誌の特集記事、「私の彼は建築家」での仲間たちとの決めショット

とにかく先輩方の仕事は早いし、学生の頃、僕らが京都でしていたような議論のための議論は、まったく相手にされない。何かを考えるにしても、表現に結びつけることができなければ、意味がないことを突きつけられる環境でした。焦って空回りし、ミスもするものだから、よく叱られたものです。

最初に担当したのは、全部アルミでつくるという住宅。システマチックでありながら豊かな空間をどう形成するか。トレーニングのようにプランを描き続けたのですが、伊東さんは手を動かさず、口で具体的な指示を出すんですね。すると、実際には僕が描いているのに、ちゃんと伊東さんの空間になっていくから不思議。建築というのはこうやって人の思考と結びついてできていくものだと、実地で学びました。

加えて、この時一緒に仕事をさせてもらったのが構造家の新谷眞人さん。1年目で知識のない僕は、片っ端から質問をするわけですが、大先生にもかかわらず、新谷さんは一つ一つに説明を加えながら丁寧に答えてくださった。僕は感銘を受けながら、構造の考え方についても理解が進んだのです。少し自信がつき、やっと自分でものを考えられる兆しが出たのは、この住宅が終わった頃でしょうか。それまでの3年間は暗黒の時代という感じ(笑)。

以降は、見え始めた自分の建築イメージにもとづき、「こんなのはどうでしょう」と、伊東さんに球を投げる力もつき、とても刺激的で面白い時期を過ごしました。事務所には海外からのオファーも多かったから、ベルギーでパビリオンを建てる機会や、ロッテルダムにある世界屈指の事務所・OMAに赴任して、協同でコンペに臨む機会にも恵まれました。伊東さんとは今もプロジェクトでご一緒していますし、ここで培ったものは、間違いなく僕の土台となっています。

- プロジェクトを一つ一つ重ねながら、“平田流建築”を醸成

プロジェクトを一つ一つ重ねながら、“平田流建築”を醸成

2005年に独立し、「平田晃久建築設計事務所」を開設。当面、仕事がないことは覚悟のうえだったが、この時も平田は、コンペを勝ち取ることで早々に仕事をつかんでいる。それが農機具のショールーム「桝屋本店」(新潟)だ。「珊瑚礁のように奥行きが変化する空間」――平田がそう表現するこの作品には、すでに「からまりしろ」の原型が見て取れる。

インターネットで見つけたコンペでした。施主さんが審査員ということで、最初はどうかなぁと思ったのですが、ヒマで時間はあったから、まずは新潟で開かれた説明会に出向いたんです。そうしたら、施主さんが面白い人で。僕のアプローチが通用しそうだという直感が働きました。

店舗建築は伊東事務所時代にいくつか経験しましたが、その時に出会った商業施設のオーナーたちは、人間行動に向ける視線が非常に鋭かった。人間を“ある習性を持った動物”として捉え、その動物的本能に対してどういう空間をつくるのがいいかを、それこそ直感的に知っている。例えば「人は、一度に全部を見渡せると空間への興味を失う」ということだったり。桝屋本店の施主さんも同じような感覚をお持ちで、面白いことができそうでした。

プレゼンテーションしたのは「珊瑚礁のような空間」。がらんとした空間ではなく、奥に行けば行くほど違う世界が飛び出してくる。そして、人々はまるで森の中を迷うような感じで買い物をしていく――そんなイメージです。5mグリッドで壁を立て、それを斜めにカットしただけの原型的な案でしたが、施主さんは「やりましょう」と受け入れてくださった。このクライアントに出会えて、本当にラッキーでしたね。独立して早くに、しかもやりたいかたちで第1号のプロジェクトを実現することができましたから。

- 高い評価を受け、以降、仕事が続くようになった

高い評価を受け、以降、仕事が続くようになった。当時の特徴的なものとしては、複数の建物が組み合わさった商業施設「sarugaku」(東京)、住宅のプロトタイプとして設計した「イエノイエ」(横浜)などが挙げられる。建築のジャンルが違っても、作品に貫かれているのは、建築物を自然の一部として捉え、まち全体の豊かさを追求する独自の観点である。

「ゲント市文化フォーラム」コンぺの現地での打ち合わせ。

台中オペラハウスの原型となる案は、 この後程なくして生まれた

代官山につくった「sarugaku」は、6棟の建物を一つ一つ「山」のように配置し、「谷」に見立てた道路や建物の隙間を人々が回遊する構成になっています。建物の壁面にも飾られた商品や看板、そこにある植物、訪れた人々、外部空間に存在するものすべてが組み合わさることで、初めて全体像が見えてくるつくりなんですよ。建物が形成する、いわば“地形”のようなものに対し、人やモノが溢れていく状態をイメージして設計しました。

そして、住宅「イエノイエ」のほうは、自然の山並みのような形状にした屋根に特徴があります。屋根って、自然の地形と似ていますよね。地形は水が流れることによってでき、屋根は水を流すためにできたかたち。そのつくられ方が違うだけで、ほとんど同じものだと思うんです。「自然としての屋根の中に住む」というテーマで家をつくれたら面白いんじゃないか。そこが起点でした。結果的には、屋根への視点を少し変えただけで、特殊な技術を使わずとも、複雑さや多様性が加わった今までにない住宅をつくることができたと思っています。プロトタイプだったので、実物の住宅として実現しなかったことが残念なくらい(笑)。

プロジェクト全般を通じて、僕の根っこにあるのは、建築は人間がつくる人工物ではあるけれど、もっと大きなレベルで見れば「自然の一部である」という捉え方です。例えば、うんと上空から、都市をつくっている人間の活動を見下ろしてみると、微生物がうごめき、地表面がどんどん発酵しているような感じだと思うんですよ。そんな視点に立った時、本来の建築はどうあるべきなのか。建物のデザインは何を意味するのか――。少なくとも、世紀建築のように自然との関係を断って空間を切り取り、その中をコントロールする発想は見直すべきではないかともっと自然につながるような建築、まるでそれ自体が生きているような建築を、僕は見つけていきたいのです

- 真の“豊かさ”を求めて独自の論を提唱し、価値観の転換に挑む

真の“豊かさ”を求めて独自の論を提唱し、価値観の転換に挑む

平田が追い求め、挑戦しているのは世紀の建築に代わる新しい設計方法を発見することだ。「からまりしろ」というコンセプトは、その鍵を握るものとして生まれた。原風景には、かつて幼い頃に、平田が心地よいと感じた豊かな空間が広がっているのだろう。

この言葉は、『建築とは〈からまりしろ〉をつくることである』という本を書いた時に考えたんです。最初は絡まるという言葉がなかなか思いつかなくて、「やどりしろ」とかね。でも、「宿る」はウエットすぎる。もう少し即物的というか、あまり感情や価値判断を伴わない“生き物”の感じで、その環境に絡まっていくニュアンスを出したかったのです。

例えば、樹があれば、その表面のくぼみに違う種が落ちて別の植物が生えたり、全然関係のない動物が寄って来たりとか、様々なものが共存していますよね。そういうことが起こっている総体が「豊かさ」ではないかと思うのです。別種のものが出会い、いい具合に絡まっている状態が、単体とは別の豊かさをくれる。「からまりしろ」は、そんな生きている世界と、建築が目指すべき秩序の方向性を一致させられないだろうか、という考え方です。

ただ、僕らは意図を持って何かをデザインするわけだから、自然の結果としての絡まりとそれは、似て非なるものではあります。だから本質的に、人間は絡まりをデザインすることはできないけれど、絡まりが起こりやすい基盤はつくれる。そういう意味で「からまりしろ」と言っています。今悩んでいるのは、これを英語にするのが難しくて。世界中に伝わりやすいシンプルな言葉にできれば、もっといいんでしょうけど……。

発見って、成されたあとは人々の常識となり、次代はその前提によってつくられていく。僕の試みはまだまだ途上ですが、のちの建築の世界で「この考えが、人々の価値観や生活自体を変えた」と目されるに至るまで、追求していきたいと思うのです。

- 独立して10年

独立して10年。最近では、海外や公共施設のプロジェクトにも携わっており、台湾の集合住宅「TaipeiTree」や、群馬県でつくっている文化交流施設「BITO」が、その完成を控えている。プロジェクトをより豊かなものにするためには、社会や人と絡まることもまた、鍵になることを実感する日々だ。

2015年、作品「alp」が、ドイツの大手カラーコンクリート素材メーカーであるランクセスが開催する

アワードの最優秀賞を、前回のD・チッバーフィールド氏に続いて受賞

群馬県にある太田駅前につくる文化交流施設は、図書館と美術館を融合させたもので、すでに実設計を終えたところです。ワークショップを取り入れたんですけど、僕が投げかけた建築の考え方に対し、返ってくる反応を掛け合わせながら設計していく作業はとても面白かったですね。他者がいろいろと関与してくるのは、純粋な建築だけを考えると邪魔な存在なんですけど、やってみるとそうじゃない。最初の案が“純粋な樹”だとすると、枝が切り落とされたり、あるいは生えたりして、どんどん面白くなっていく。自然界と同じで、様々な人の考えが輻輳し、いい具合に絡まっていくと、プロジェクトは豊かなものになります。

今後は、規模の大きな公共の場や、都市計画のように、まちをつくることにもかかわっていきたいですね。実験的なプロジェクトとして、例えば、新しい交通形態やモビリティが生まれたら、まちはどう変わるか。また、風がまちの中を流れるということを法規に組み込んだら、どんな形態のまちになるのか。現実の都市ではいきなりできませんが、実験的な試みを通じて、人々が住む環境のありようを探ってみたい。そうなると建築家だけでなく、別の分野の専門家とも意見を交えていくことになりますが、いったん、まちの実像を出すには建築家の発想が必要になります。僕らの職能として、そこを広げていけると、面白いことが起こりそうな気がするんですよ。

日本の建築は、70年代以降、社会的な文脈と切り離したところで実験を繰り返し、特殊な進化を遂げてきました。それが今、どこに向かっているのか、わからなくなっている。いずれにせよ行き着いた先で、人々がより豊かに生きられるような変換を図るのが、僕ら世代の役割だと思うのです。ここから先、方法論だけでなく、実践による説得力をどこまで出せるか。そこが勝負どころですね。

- 平田晃久

Akihisa Hirata 1971.7.17 大阪府堺市生まれ 1994.3 京都大学工学部建築学科卒業 1997.3 京都大学大学院工学研究科

建築学専攻修士課程修了1997.4 伊東豊雄建築設計事務所入所 2005.9 平田晃久建築設計事務所設立

- 主な講師・教授など

京都造形芸術大学、日本大学、東京理科大学、東北大学、京都大学、東京大学、UCLA、東京工業大学、多摩美術大学の非常勤講師を経て、2015年6月より京都大学准教授に就任

- 主な受賞

2003 安中環境アートフォーラム国際コンペ佳作一等 2004 SDレビュー朝倉賞(House H) 2006 SDレビュー入選(House S) 2008 第19回2007JIA新人賞(桝屋本店) 2009 ELLE DECO「Young Japanese Design Talent 2009」(animated knot) 2012 第13回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展 金獅子賞(伊東豊雄・畠山直哉・他2名との共働) 2015 ランクセス・カラーコンクリートアワード 最優秀賞 ほか受賞多数