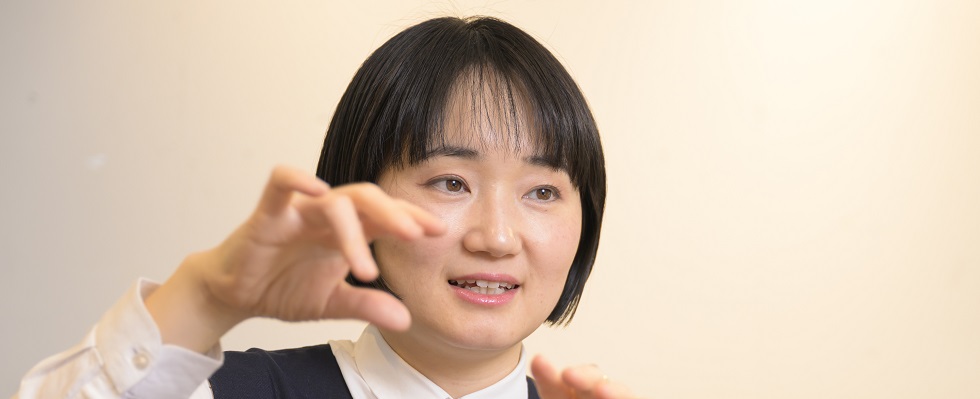

私たちの職域はとても広い。 人々の思いと建築家一人ひとりの才が つながっていけば、いろんなまちが もっと豊かに、楽しくなると思う

大西麻貴

近年活躍する若手のなかでも、とりわけ注目されている建築家ユニット「大西麻貴+百田有希/o+h」。住宅やオフィスのほか、公共空間、福祉施設など幅広く手がけ、日本建築学会賞をはじめとする受賞作品も多い。主なものとして、「二重螺旋の家」「GoodJob! Center KASHIBA」「シェルターインクルーシブプレイス コパル」などが挙げられる。作品一つひとつの背景には、その場を利用する人々や地域特性、時間を一連のものとして捉える思想があり、それが豊かな建築を生み出している。大西らが一貫してテーマにしているのは「生き物のような建築」。建築と人間の関係を問い直す意味において、これは一つの重要な指針となっている。

大学院時代から手がけた実施プロジェクトを通じて、力を養う

京都で過ごした大学時代は、大西にとって非常に大きな意味を持つ。座学のみならず、日々まちを歩き、自ら動くことで学び得たものは多く、また、後の人生に影響を与える人たちとも縁を得ている。大西が師と仰ぐ竹山聖氏、伊東豊雄氏をはじめ、現在の公私にわたるパートナーである百田有希氏と出会ったのもこの時代だ。

●

京大は本当に自由で、それは想像以上でした。印象的だったのは、入学早々の図学の授業で先生がおっしゃったこと。「新緑がきれいだから、君たち、教室に座っていないでまちに出たほうがいいですよ」――授業に出なくてもいいというわけです。目から鱗が落ちたというか、大学というのは主体的に学ぶ場所なのだと悟って、頻繁に外に出るようになりました。

お寺や古本屋さんを巡ったり、お茶を習ったり。日々発見があって面白かったです。大徳寺瑞峯院でのお茶の稽古には、和尚さまをはじめ、庭師や大工さんなどいろんな職業の人たちが集まっていたので、普段は出合えない仕事や価値観についてたくさんのことを教えてもらいました。

非常勤講師として来られていた伊東さんと出会ったのは2回生の時。3回生向けの授業に勝手に潜り込んで、エスキスをしていただきました。また、授業中はもちろん、授業後の懇親会などで伊東さんが語る力強い言葉にとても影響を受けました。そして、常に新しいものに向かう姿勢。建築家というのは、周りの人たちの気持ちを集めて夢を実現していく職業だと感じ、改め

て建築家になりたいと思うようになりました。

在籍した竹山研究室は自由で、たくさんの種が風に乗ってやってきて、いつの間にか花を咲かせる庭のような場所でした。どんな時も楽しそうに設計に取り組まれていた竹山先生からは、「建築は結局のところ感性でしか判断できない」という言葉をいただき、今でも大切にしています。知識やスキルを学ぶことも大事ですが、私は、大学内外にわたって出会った人々や京都で

の暮らしを通じて、自分のスタイルをかたちづくってきたような気がします。

●

4回生の時、百田氏との共同設計で臨んだアイデアコンペ「シェルター学生競技設計」では最優秀賞を受賞。「それがとても楽しかったので、以来ずっと一緒に設計しています」。大学を卒業した後、大西は東京大学大学院へ進学し、百田氏は京大の大学院に残りと進路は分かれたが、建築プロジェクトを通じてともに活動を続けてきた。

本取材は、2025年2月25日(火)、o+hのオフィス兼アトリエ「浜町LAB.」(東京都中央区)で行われた。この場所で不

定期開催されている、まちに開かれた勉強会「Hamacho Liberal Arts」もo+hが主宰

●

働くのは東京だろうと考えていたこともあり、拠点を移しました。東大で在籍したのは藤井明先生の研究室。研究に励む人、建築家として活動しながら学ぶ人が交じり合っている環境で、ここでも自由に活動させてもらうことができました。院生の頃にはすでに建築プロジェクトが始まっていたので、「仕事をしていた」という感覚ですね。 福岡で開催された伊東さんの学生ワ

ークショップに参加したのは修士1年の夏でした。この時、百田と九州の大学院生3人とグループを組んで提案した案が最優秀に選ばれたのです。これが「地層のフォリー」という東屋で、伊東さんが設計された公園「ぐりんぐりん」の敷地内に建っています。私たちにとっては初の実施プロジェクトとなりました。

追って、父の旧友から依頼された週末住宅「千ケ滝の別荘」の計画に取り組むようになり、先のワークショップで指導していただいた先生方にずっと助けてもらいました。計画を進めるなか、構造設計の大家である新谷眞人さんからいただいたのは、屋根を湾曲する4枚の薄い面で構成するというアイデア。先生から「4枚の鉄板が自重でたわみ、互いに支え合うようなかたち

でつくれば成立する」とアドバイスを受けた時は、構造とはこんなに創造的なものなのかと感動しました。また、その案を面白がって、鉄板の溶接技術で力を貸してくださった気仙沼の髙橋工業さんなど、いろんな人たちに教えていただき、時には叱られながら進めていきました。

結局、私はどこにも勤めることなく仕事を始めてしまったので、わからないなりに「やってみた」という連続でしたが、今にすると、本当にいい環境に恵まれたのだと思います。

- 【次のページ】

- 一つひとつの仕事に丁寧に向き合い、学びを重ねていく

- 大西 麻貴

Maki Onishi 1983年5月13日 名古屋市名東区生まれ

2002年3月 南山高等学校女子部卒業

2006年3月 京都大学工学部建築学科卒業

2008年3月 東京大学大学院工学系研究科

建築学専攻修士課程修了

4月 大西麻貴+百田有希 /o+h共同主宰

2016年4月 京都大学非常勤講師

2017年4月 横浜国立大学大学院Y-GSA客員准教授

2022年4月 横浜国立大学大学院

Y-GSAプロフェッサーアーキテクト(教授)

家族構成=夫