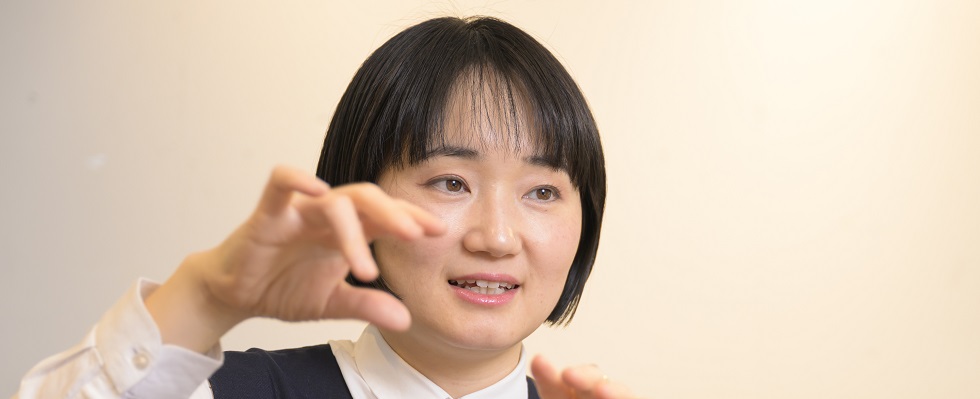

私たちの職域はとても広い。 人々の思いと建築家一人ひとりの才が つながっていけば、いろんなまちが もっと豊かに、楽しくなると思う

大西麻貴

近年活躍する若手のなかでも、とりわけ注目されている建築家ユニット「大西麻貴+百田有希/o+h」。住宅やオフィスのほか、公共空間、福祉施設など幅広く手がけ、日本建築学会賞をはじめとする受賞作品も多い。主なものとして、「二重螺旋の家」「GoodJob! Center KASHIBA」「シェルターインクルーシブプレイス コパル」などが挙げられる。作品一つひとつの背景には、その場を利用する人々や地域特性、時間を一連のものとして捉える思想があり、それが豊かな建築を生み出している。大西らが一貫してテーマにしているのは「生き物のような建築」。建築と人間の関係を問い直す意味において、これは一つの重要な指針となっている。

建築を通じて理想郷を描く――その可能性を追い求めて

Y-GSA(横浜国立大学大学院)に参加したのは11年。東日本大震災が発生した年に、設計助手としてかかわるところからスタートした。この時、「建築をつくることは未来をつくることである」というY-GSAのスローガンに「奮い立たされるような気持ちになった」。現在はプロフェッサーアーキテクトとしてスタジオ教育にあたるが、ここは大西自身にとっても学びの場となっている。

●

震災が起きた後、当時Y-GSAの教授だった小嶋一浩さんと一緒に宮城県の牡鹿半島に通い、津波で大きな被害を受けた鮎川浜のまちづくりを考え、提案するお手伝いをしました。この時に小嶋さんの視点の大きさ、広がりに触れたことは大きかったです。いつも具体的な言葉でまちの人々を巻き込み、鼓舞していく力。皆の親分みたいな存在で、迫力のある人でした。社会人になってすぐ、震災後の東北での仕事にかかわれたことが、今の自分の仕事の仕方に影響をもたらしています。

その小嶋さんが亡くなり、私が客員教授としてY-GSAに戻ったのは17年。それからずっと、「教える」というより「ともに学ぶ」姿勢を心がけています。私は自分のわからないことを一緒に考えるというやり方でしかできないし、それはほかの先生方も同じで、スタジオ全体の特徴にもなっています。面白いと思ったら先生と学生という立場は関係ないですし、先生同士も時には意見をぶつけ合えるところが素晴らしいと思っています。

まず私がテーマにしたのは「土地の時間とつながる建築」。当時通っていた小豆島や京都をフィールドに、共同体について考えるスタジオに取り組みました。その土地から自然と生まれ、育まれてきたようでありつつ、特別な存在であると感じられる建築はどのように生み出せるか?ということがテーマで、それは私自身の最大の関心事でもあるんですよ。

●

先のテーマに関連して、大西が掲げるのは「私たちの時代の理想郷」だ。「描いてみてください」という学生への問いかけは、自身にとっての大きな課題でもある。「理想郷を描くとは、私たちがどのように生きるべきかを建築を通して考え、提示すること」。大西らしい印象的な言葉だ。

●

「建築を生き物として捉える」考え方にも通じるのですが、建築にありとあらゆるものを動員してみたいのです。人間と動植物が調和を持って住まうこと、地域の民話や神話、人々の暮らしの知恵などをどう建築に取り込んでいくか。物理的なものはもちろん、目に見えないものも含んで建築を考えられないだろうかと。それがひいては、自分たちがどうやって生きていくのかを

考えていくことにもなるのです。

私たちは理想郷プロジェクトと呼んでいて、ここの事務所でも共同体としての場づくりに取り組んでいます。手始めとして数年前から開催しているのが浜町リベラルアーツという勉強会です。最近では、西沢立衛さんをゲストにお招きし、「『家と庭の風景』を読む」というプログラムを実施しました。様々なバックグラウンドを持つ人々と対話しながら、社会とどうかかわっていくのかを学ぶ場でもあります。

実務に集中するだけでなく、自分の視野を広げる場をつくりたいと始めたものですが、震災後の仕事や公共建築の経験を通じて、地域とつながって仕事をしたいという思いが強くなったことも理由の一つ。時には、近所の子供が事務所に模型を見に来たりするのですが、そんな場面を楽しんでいます。自分たちがどう働くか、学ぶか。地域一体となって考えていく取り組みは、

確かな意味を持つと感じています。

皆が「自分のいる場所を変えていける」「つくっていける」と思えれば、〝いい場所〞って自然と生まれていくんですよ。公共建築に携わるようになって、あちこちの地域に出向いてきましたが、現場でそういう場面をたくさん目にしてきました。そしてその時に、建築に携わる人たちはいろんなかたちで役立てるということも確信しました。もとより建築家の職域は広いでしょう。ものをつくるという視点で始めれば、例えばポスター一枚つくることからまちづくりまで、やれること、やるべきことはいくらでもあるわけです。思いのある人たちと建築家とがつながっていけば、いろんなまちがもっと豊かに、楽しくなるのではないでしょうか。そういう活動を進めていきたいですし、共感してもらえる仲間が増えたらいいなと思っています。

- 大西 麻貴

Maki Onishi 1983年5月13日 名古屋市名東区生まれ

2002年3月 南山高等学校女子部卒業

2006年3月 京都大学工学部建築学科卒業

2008年3月 東京大学大学院工学系研究科

建築学専攻修士課程修了

4月 大西麻貴+百田有希 /o+h共同主宰

2016年4月 京都大学非常勤講師

2017年4月 横浜国立大学大学院Y-GSA客員准教授

2022年4月 横浜国立大学大学院

Y-GSAプロフェッサーアーキテクト(教授)

家族構成=夫